Ⅰ. はじめに

この記事では、一連の行為としての「さらざんまい」について考察していきます。

一連の行為としての「さらざんまい」とは、ここでは一稀・悠・燕太の三人がカッパとなって、カパゾンビの尻子玉を抜き、それをケッピに送信して欲望を消化するまでの一連の行為を指します*1。また、以下では便宜上、「一連の行為としての『さらざんまい』」を<さらざんまい>と表記します。

初めに簡単な要約をしておくと、以下のようになります。

まず、「Ⅱ. 精神分析としての<さらざんまい>」においては、<さらざんまい>が、精神分析の(いわゆる)治療をしているのではないかということを考察しながら、最終的には精神分析と「さらざんまい」の違いを浮き彫りにします。

次に、「Ⅲ. 形式的解脱としての<さらざんまい>」において、<さらざんまい>が、分析主体であった人間から尻子玉を抜き取り、消化することで形式的な解脱をさせているのではないかということについて考察します。

さらに、「Ⅳ. 円環の図式とユング的世界観――精神分析と仏教の結び目――」では、<さらざんまい>最後に登場する「円環の図式」が、精神分析と仏教に関する多義的なものではないかということについて考察します。

最後に「Ⅴ. <さらざんまい>を超えて」において、<さらざんまい>に関する以上の考察を踏まえて、それが『さらざんまい』という物語にどうかかわるのか、そこからどのようなことが言えるのかについて、今後の展望を述べます。

それでは本論に入ります。

- Ⅰ. はじめに

- Ⅱ. 精神分析としての<さらざんまい>

- Ⅲ. 解脱としての<さらざんまい>――<さらざんまい>と仏教の関連――

- Ⅳ. 円環の図式とユング的世界観――精神分析と仏教の結び目――

- Ⅴ. <さらざんまい>を超えて

Ⅱ. 精神分析としての<さらざんまい>

『さらざんまい』と精神分析、とりわけラカンとの関連についてはアニメ発表当初から様々な言及がなされてきていますが、とりわけ以下の方の考察で詳しく、鋭い言及がなされています。

私も以上の記事を参考にさせていただきました。

本考察では、本稿だけを読んでもわかるように心がけて書きますが、以上の記事を参考にされるとより理解が深まるかもしれません。

また、精神分析の方法には様々な種類があるのですが、やはり私もフロイト・ラカンと『さらざんまい』に多く通ずるところを感じるので、ここではまずはフロイト・ラカンの精神分析に従って考察を進めたいと思います。

ⅰ. 分析主体(患者)=箱田・猫山・キース……

まず、<さらざんまい>と精神分析的な治療とは、どちらも抑圧されていた欲望を明らかにする行為だという点で類似しています。

つまり、精神分析が無意識の領域にに抑圧された欲望の内容を自覚させて、本人がそれを意識することで症状が回復させるのに対し、<さらざんまい>では箱田・猫山・キースらの欲望の対象を、尻子玉を抜くことで明らかにし、その欲望を消化しています。

そう考えたときに、精神分析で言うところの分析家(=お医者さん)は一稀・悠・燕太の三人に、分析主体(=患者)は箱田(1話)・猫山(2話)・キース(3話)だとと見ることができます。

欲望の内容を明るみに出す働きをしているという点で<さらざんまい>の一稀・悠・燕太は分析家(=お医者さん)に見立てられるのはよいとして、箱田・猫山・キースらは、どうして分析主体(=患者)だと見立てられるのでしょうか?

それは、箱田・猫山・キースらは精神分析的に見れば「病気」だからだと言えます。

どういう「病気」かと言えば、箱田・猫山・キースらは、簡単に言えば「フェティシズム」ということになります。

箱田は箱を、猫山は猫を、キースはキスを欲しており、わかりやすく言えば箱田は箱フェチ、猫山は猫フェチ、キースはキスフェチというわけです。

え?フェチって病気なの?と思うかもしれませんが、精神分析的には一応、フェティシズムを抱えた人は普通の人(神経症)とは違い、治療する対象となりうるので、「病気」と表現しました。

もう少し正確な言い方をすると、精神分析的には、彼らの場合は対象aが客観的に示されているということになります。

ⅱ. 「対象a」と神経症者・性的倒錯者・精神病者

精神的な病気にも様々な種類があるのですが、ラカンはそれをとりわけ三つに分けました。

その三つとは、神経症・性的倒錯・精神病の三つです。

ではその三つがどういう「病気」なのかというと、ごく簡単に言うなら、神経症者とは普通の人(ラカンによれば我々人間はだいたい神経症ということになります)、性的倒錯者はフェティシズムを抱えた人、精神病者とは現代で言う統合失調症のような人だと思っておいてください。

それぞれについて、ラカンはさらに詳しい説明をしているのですが、ここではさらに<さらざんまい>において重要になる対象aを絡めて説明しておきます。

神経症・性的倒錯・精神病を対象aと絡めて説明すると、

- 対象aが隠蔽されているのが神経症

- 対象aが客観的に示されているのが性的倒錯

- 対象aが実体化されているのが精神病*2

ということになります。

そもそも対象aとは何かというと、それはごくごく簡単に言ってしまえば、「欲望の原因」ということになります*3。

ただし、その説明だと対象aが普通の人(=神経症者)には捉えがたいものだというニュアンスが伝わらないので、加えてラカンが引き合いに出す「まなざし」の例も引用しておきましょう。

例えば、海の上の波間にただよい、太陽の光を反射して光っているものを見つけたとしよう。私がそれに気づくとき、それを見つめるのは私ではなく、この光るものが私にまなざしを向け、私を惹きつけるのである。海の上で何か光るものを認めるとき、私にそれが何であろうかとの疑問を抱かせる。この疑問は数学者が数学上の問題に対してもつのと同じように一つの疑問点で会って、それは対象aとして機能するのである。*4

とにかく、ここでは対象a(=欲望の原因)というのは普通の人(=神経症者)には捉えがたいんだということを理解していただきたいです。

しかしながら、そんな普通の人(=神経症)とは違って性的倒錯の人は、その捉えがたいはずの対象a(=欲望の原因)が客観的にわかるようになってしまっているのです。

それは実際、アニメを見てもわかります。

例えば、箱田は生前から箱を山ほど集めてしまっており、猫田も生前から街中の猫を襲い、キースも生前から様々な女性と関係を結んでいて、彼らは尻子玉を抜かれてその欲望がはっきりと明らかになる前から、その欲望の原因が客観的にわかるようになっていました。

以上のようなことから、箱田・猫山・キースらは、「性的倒錯者」だと考えることができます。

では、ある種の「病気」である「性的倒錯者」の彼らはどのように「治療」されていくのでしょうか?

ⅲ. 「さらざんまい」=欲望消化という荒治療

そもそも人がなぜ「性的倒錯者」になるのかというと、フロイトによればそれは、「去勢」に対する恐れからです*5。

「去勢」とは、物理的な去勢(=玉をとる)のことではなく、精神分析的な去勢のことです。

精神分析的な去勢とは、わかりやすく言うなら、フロイト的には母と交わることを諦めること、ラカン的には「父の名」を受け入れる(=全能感を喪失する)こと、つまり欲望を抑圧するということです。

精神分析の治療においては、この精神分析的な去勢をされてしまうかもという不安を分析によって明らかにしようとしますが、「さらざんまい」においては、ちょっとした「荒治療」が行われます。

すなわち、「さらざんまい」においてはそもそもの根本である「欲望エネルギー」=尻子玉そのものをカッパらってしまうのです。

この点が、<さらざんまい>と精神分析とで決定的に異なる点です。

すなわち、特にラカン的な精神分析では、治療によって精神病者を神経症者に「戻して」あげるのであり、決して欲望そのものを取り払うことはないのに対して、<さらざんまい>では欲望そのものを取っ払ってしまうのです。

以上のことをまとめると、<さらざんまい>と精神分析について次のようなことが言えそうです。

- 箱田・猫山・キースたちは精神分析で言うところの「性的倒錯者」であり、<さらざんまい>はある種の「治療」を行っていると見ることができなくもない。

- しかし、その「治療」の仕方が根本的に異なる。すなわち、精神分析では欲望そのものを消化したりはしないが、<さらざんまい>においては欲望そのものを消化してしまう。

つまり、ここでどうも<さらざんまい>は精神分析と一緒に考察するだけではうまくいかないということが分かってきます。

加えて重要なのは、<さらざんまい>の最後に現れる「円環の図式」を、精神分析では説明しきれないという点です。

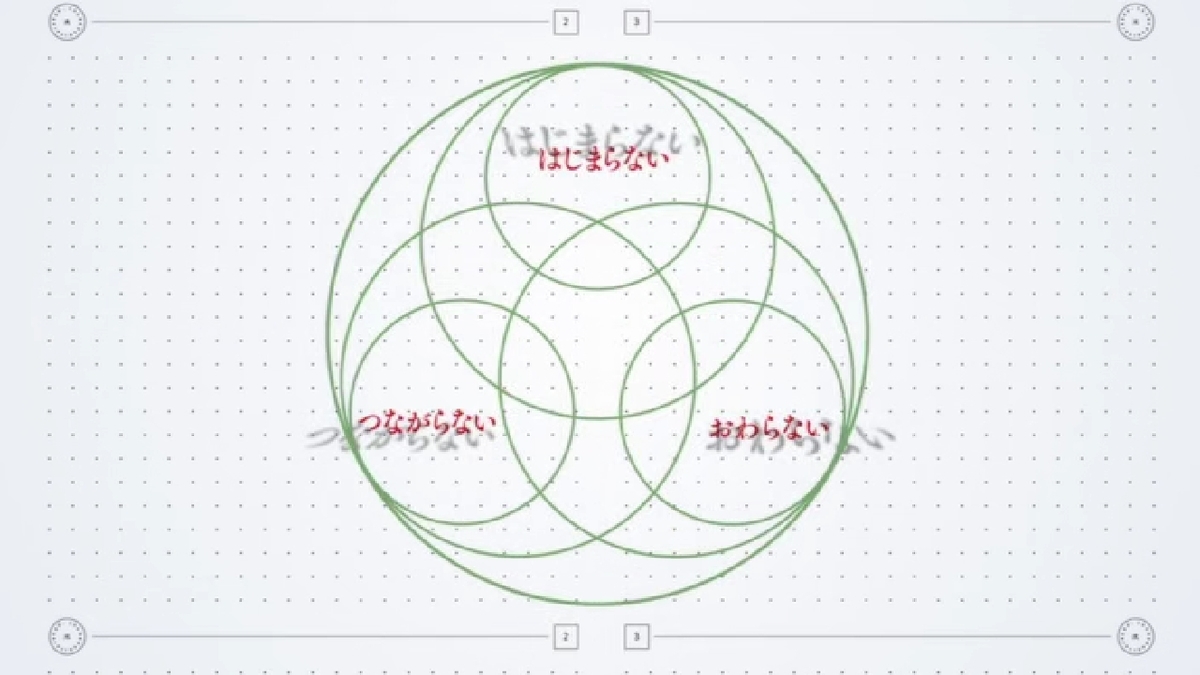

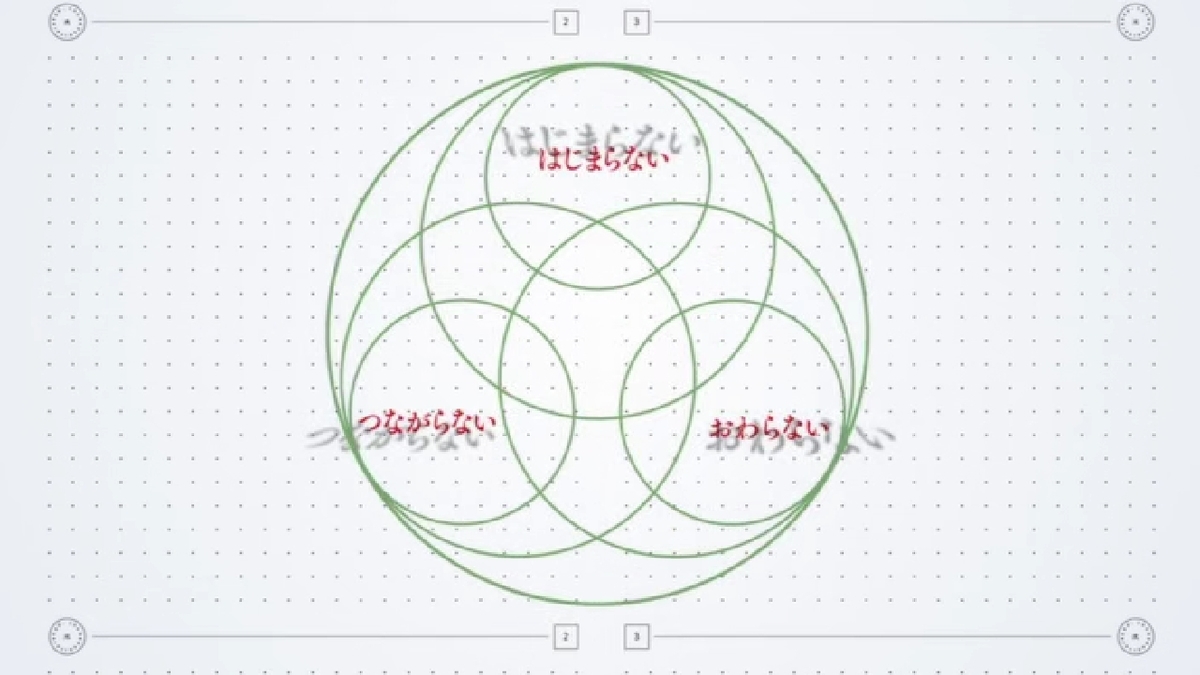

「はじまらない・おわらない・つながらない」と書かれた「円環の図式」は、一見するとラカンの「ボロメオの輪」のようにも見えます。

これに説明をつけるとするならば、「円環の図式」に箱田・猫山・キースらが入ると輪が結び直されることから、「ボロメオの輪」が結び直される=精神病から神経症に戻す、という解釈ができますが、そもそも箱田・猫山・キースらは精神病かどうか定かでないし、彼らは結局神経症に戻らず死ぬので治療価値がないし、何より「はじまらない・おわらない・つながらない」がそれぞれどういうふうに「現実界・想像界・象徴界」につながるのか上手い説明がつきません。

もしかしたら思いついていないだけかもしれないのですが、これに関しては少し違った方面からアプローチした方がうまく説明できるのではないかと考えられます。

そこで、次に考えるべきことが、<さらざんまい>と仏教との関連です。

Ⅲ. 解脱としての<さらざんまい>――<さらざんまい>と仏教の関連――

ⅰ. 「さらざんまい」=「沙羅三昧」

これはタイトル発表当初から多くの人に言及されてきたのですが、「さらざんまい」は「沙羅三昧」と読み替えることができます。

「沙羅」とは「沙羅双樹」を表し、その二本の樹の間で釈迦が入滅したことから、涅槃(=煩悩を滅尽して解脱し達する境地)の象徴とされています*6。

他方「三昧」とは、精神集中が極まった状態、「定」=「心をひとつの対象に集中し心の散乱がない状態」を意味します*7。

「煩悩」とはつまり欲望のことですから、まさに欲望を消化させる=「さらざんまい」=「沙羅三昧」=心を乱さず煩悩を滅して解脱させるということなのです。

ただ厳密に言うと、まだ少し説明が足りません。

「さらざんまい」が欲望を消化させる、というのはアニメでも言及されておりわかるのですが、「さらざんまい」が解脱までさせているのか?という疑問が残るのです。

これに関しては公式ノベライズがある重要な示唆をくれています。

ⅱ. 尻子玉でつながる縁――はじきだされる尻子玉の意味――

公式ノベライズで言及されている設定を読むと、上に引用した箱田・猫山・キースたちがたくさんの尻子玉の輪からはじきだされるということの意味、ひいては<さらざんまい>が「解脱」を行っているのではないかということが分かってきます。

「人間は、尻子玉でつながっていますケロ。それを失うと、誰ともつながれなくなって、世界の縁の外側にはじかれるのですケロ」*8

このケッピのセリフこそが、上の画像で行われていることなのではないのでしょうか。

つまり、上の図で「尻」と書かれた輪のつながりは、「人間たちが尻子玉でつながった世界」=「世界の縁」を表しており、尻子玉を失った箱田・猫山・キースらは、「誰ともつながれなくなって、世界の縁の外側にはじかれ」たというわけです。

箱田・猫山・キースらが〈さらざんまい〉の後写真や記憶から消えたのも、世界の縁の外側にはじかれて、存在しなかったものとなったからだと言えます。

そしてこれこそが、まさに「解脱」を意味しています。

なぜなら、「解脱」とは、輪廻する世界の苦しみから脱して、「縁」を滅し、「縁」を超越した世界(=涅槃)へとたどり着くことだからです。

以上のことから、まとめると、<さらざんまい>と「解脱」については以下のようなことが言えます。

- 尻子玉を喪失させ、欲望を消化する=「さらざんまい」=「沙羅三昧」= 煩悩を滅尽して解脱させる

- 「はじきだされる尻子玉」=「世界の縁からはじきだされる」を意味する

こうして見ると、<さらざんまい>とは、煩悩の滅尽とそれによる「解脱」という、まさに仏教という宗教が目標としていることの縮図となっていることがわかります。

もちろん、現実の仏教の「悟り」はそんなに簡単なものではありませんが、形式的だけ見れば、<さらざんまい>は仏教徒の目指すことを一瞬で実現させていると見ることはできます。

ⅲ. 「漏」

これはちなみにですが、一稀・悠・燕太が尻子玉を送信しているときに起こる「漏洩」にも、仏教徒のつながりを見ることができます。

漏洩中は画面に大きく「漏」と出ているのですが(上図参照)、「漏」は仏教用語で心の穢れを意味します*9。

「心の穢れ」というのは仏教で言うところの「煩悩」なわけですが、『さらざんまい』でも漏洩中は、一稀や悠、燕太の「心の穢れ」とも言えるような赤裸々な欲望が露見してしまっています。

ここには特に深い意味はないとは思いますが、「漏」が仏教を意識しているのなら、<さらざんまい>はさらに優れて仏教的な行為だと言えそうです。

ともかく、以上で見てきたことをすべてまとめると、<さらざんまい>とは、精神分析的な「治療」の側面を持ちながら、「沙羅三昧」という「解脱」をさせる仏教的な行為でもあると言えるでしょう。

しかしまだ謎は残っています。「はじまらない・おわらない・つながらない」という「円環の図式」です。

いったい「はじまらない・おわらない・つながらない」とは何を意味しているのでしょう?そしてそもそも、あの「円環の図式」は何を意味しているのでしょう?

Ⅳ. 円環の図式とユング的世界観――精神分析と仏教の結び目――

ⅰ. 「円環の図式」の意味の候補

「円環の図式」とは、上図のことなのですが、その意味は、はっきり言ってまだわかりません。

ただ、「円環の図式」自体は、多義的なものなのではないかなとは考えています。

すなわち、「円環の図式」=はっきりこれ!と決められるものではなく、複数の意味を内包しているのではないか、というのが今のところの私の考えです。

ただし、もしかしたらこれかもしれない、という候補はいくつかありますので、今回はその候補を列挙しておきたいと思います。

a. 候補1 : ボロメオの輪

「ボロメオの輪」とは、ラカンによって用いられた、「現実界・象徴界・想像界」が相互依存的に存在していることを表現した図です。

「ボロメオの輪」の三つの輪は、それぞれ「現実界」・「象徴界」・「想像界」を表しており、これらの輪っかがきちんと結ばれているのが普通の人(=神経症者)で、バラバラになりかけているのが精神病者だと言えます。

これに関して詳しい説明は省きますが、「円環の図式」と「ボロメオの輪」は、まずその図形自体が似て見えるというのが「円環の図式」=「ボロメオの輪」と考える理由の一つ目です。

二つ目の理由は、また、<さらざんまい>により欲望を消化した後、箱田・猫山・キースらの尻子玉がここに入っていくときに、「円環の図式」が「結ばれていない状態→結ばれる状態」と変化していると見ることができる点から、「精神病→神経症」という治療の過程を示していると見ることができるという点にあります。

しかし、箱田・猫山・キースらは「精神病」ではなく、前述したように「性的倒錯者」だと考えられるので、この見立てはうまくはまりません。

図式的な類似に関しても、「円環の図式」の方は輪っかが七つあり、輪っかが三つの「ボロメオの輪」と違うと言えば違います。

精神病と性的倒錯の違いや輪の数の違いを無視すれば、パッと見まあ似てなくはないので、「円環の図式」が「ボロメオの輪」の意味も含んでいなくもないかもしれない……とは思いますが、正直少し苦しいですね。

b. 候補2 : シードオブライフ

七つという輪の数に注目するなら、「シードオブライフ」という候補も考えられます。

「シードオブライフ」とは、「創造の七日間」の象徴です。

「想像の七日間」とは、旧約聖書の『創世記』における天地創造のことで、神は七日間で世界を創ったというあれです。

もし「円環の図式」=「シードオブライフ」なら、「円環の図式」は「世界そのもの」を表していることになり、その「円環の図式」の外へ箱田・猫山・キースらは出て行ったのだから、「円環の図式」の外へ出て行く=「世界そのもの」の外へ出て行くという綺麗な見立てはできます。

ただ、キリスト教っぽいモチーフは『さらざんまい』にはあんまり出ていない気がするので、意識して「円環の図式」を「シードオブライフ」にしているということはなさそうです。

何より輪の数はあっていても、図の形が少しことなるので、意味として含んでいないことはないかもしれませんが、これも少し苦しいですね。

c. 候補3 : 曼荼羅

曼荼羅とは、密教の経典に基づいて、主尊を中心に諸仏諸尊の集会する楼閣を描いた図式のことです。

はっきり言って、図式的には全く似ていないのですが、意味に関しては『さらざんまい』の世界観と似通ったようなところがあります。

正直、本命はこれです。

なぜなら曼荼羅は精神分析と関係があるからです。

これについてはまた後で詳しく述べます。

ⅱ. 「はじまらない・おわらない・つながらない」の意味

これについてもまだはっきりとはわからないのですが、一つだけ候補がありますので、一応それについて述べておきます。

結論から言うと、「はじまらない・おわらない・つながらない」とは、仏教の「タンハー(渇愛)」だと考えられます。

「はじまらない・おわらない・つながらない」=「タンハー(渇愛)」と考える理由を先にまとめておくと以下の三つになります。

a. 「はじまらない・おわらない・つながらない」が、「タンハー(渇愛)」の三種類=「有愛・無有愛・欲愛」の反対と一致するから

b. 「タンハー(渇愛)」によって人間は輪廻の輪において死と再生を繰り返すとされている、つまり「タンハー(渇愛)」こそがこの世の苦しみの縮図であり、「タンハー(渇愛)」は世界そのものを象徴していると考えられるから

c. パーリ語の「タンハー」は、日本語で「渇愛」と訳され、そこには『さらざんまい』でたびたび言及される「愛」との関連を見出せるから

それぞれについて以下で説明します。

a. 「はじまらない・おわらない・つながらない」=「有愛・無有愛・欲愛」の反転

一つ目の理由は、「はじまらない・おわらない・つながらない」が、「タンハー(渇愛)」の三種類(=有愛・無有愛・欲愛)の反対と一致するからです。

そもそも「タンハー(渇愛)」とは、「十二因縁」=「現実の人生の苦悩の根源を断つことによって苦悩を滅するための十二の条件」の一つで、仏教的にはこの「タンハー(渇愛)」を根絶することで悟りへの道がひらけるわけです。*10

そして「タンハー(渇愛)」は「有愛(=存在することへの渇愛)」、「無有愛(=存在しなくなることへの渇愛)」、「欲愛(=感官によって得られる刺激・快楽(カーマ)への渇愛)」の三つに分けられます。

この三つは、「有愛」とは存在すること=はじまることへの愛、「無愛」とは存在しなくなること=おわることへの愛、「欲愛」とは官能=感覚的につながって刺激や快楽を得ることへの愛だと解釈できます。

そしてこの「有愛・無有愛・欲愛」の三つこそが、「はじまらない・おわらない・つながらない」に一致すると考えられます。

より正確に言うと、これらは逆転する形で一致しています。

つまり「はじまらない⇔はじまる=有愛=存在する」、「おわらない⇔おわる=無有愛=存在しない」、「つながらない⇔つながる=欲愛=つながって官能を得る」ということです。

以上のように、「タンハー(渇愛)」の三種類がうまく「はじまらない・おわらない・つながらない」に対応するので、「はじまらない・おわらない・つながらない」=「タンハー(渇愛)」だと考えられます。

b. 「タンハー(愛)」=輪廻転生の象徴

二つ目の理由は、「タンハー(渇愛)」が輪廻転生を象徴すると考えられるからです。

タンハーは、「この世」の苦しみの原因であり、これによって生けるものは「輪廻の輪」において死と再生を繰り返すともされています。

「輪廻の輪」とはつまり「解脱」がまだできていない状態のことなので、「タンハー(渇愛)」とはつまり、輪廻転生し続けて六道をさまようことを象徴していると言えます。

つまり「はじまらない・おわらない・つながらない」が「タンハー(渇愛)」ならば、「はじまらない・おわらない・つながらない」が描かれた「円環の図式」の外へと出て行くことは輪廻の輪から抜け出すことを意味していることになり、前述した「尻子玉が外へとはじきだされる=解脱する」という解釈に一致することなります。

つまり、ここでもうまく「円環の図式」を説明できることになるので、「はじまらない・おわらない・つながらない」=「タンハー(渇愛)」だと考えられるのです。

c. 「タンハー(渇愛)」と「愛」

三つ目の理由は、パーリ語の「タンハー」は、日本語で「渇愛」と訳され、そこには『さらざんまい』でたびたび言及される「愛」との関連を見出せるからです。

パーリ語の「タンハー」は、日本語で「渇愛」と訳され、そこには『さらざんまい』でたびたび言及される「愛」との関連を見出すことができます。

ここでただちに思い出されるのは、玲央と真武の「はじまらず、おわらず、つながれない者たちよ」というセリフですね。

「はじまらない・おわらない・つながらない」が前述したような「タンハー(渇愛)」の逆転ならば、このセリフもうまく解釈できる気がします。

つまり、「はじまらず、おわらず、つながれない者たちよ」というのは、「はじまりたいのに、おわりたいのに、つながりたいのに」=「タンハー(渇愛)」を抱えているのに、それが実現しきれない者たちよ、と呼び掛けていると解釈できます。

実際、箱田・猫山・キースらは、しっかりとした欲望を持ちながらも、それをかなえきれずにいました。

そんな欲望をかなえきれない彼らのことを、玲央と真武は「はじまらず、おわらず、つながれない者たち」と呼んだのではないでしょうか。

以上のような解釈もできるので、やはり「はじまらない・おわらない・つながらない」=「タンハー(渇愛)」だと考えられます。

このような三つの理由から、「はじまらない・おわらない・つながらない」=「タンハー(渇愛)」だと考えられるのですが、自分でもなんとなくしっくりきていない節がありますので、これについてはまた改めて考えてみたいと思います。

<追記>

「タンハー」の訳は「愛」ではなく「渇愛」ではないかとのご指摘をお見受けしました。ご指摘の通りですので、表記をすべて「愛」から「渇愛」へと変更させていただきました。

ⅲ. ユング的世界観へ

さて、「Ⅳ-ⅰ-c」で述べておいた曼荼羅の話に戻りましょう。

曼荼羅は精神分析、とくにユングと関係があります。

ユングは曼荼羅のような輪を書くことに精神分析的な治療の効果があること、そして「自己」についての非常に深い示唆が含まれていると考えました。

ユングは、彼の患者たちが、夢や幻想などにおいて、円や四角をテーマとする象徴的図像を見る、というよりむしろ、患者の心の内部から自発的に生じてくることがあることを重要視して、それを治療に生かそうとしていました。

ところがあるとき、ユングはチベットの文献を読んでいて、東洋においては、円と四角を主題とする多くの図形が宗教的に大きい意義がもつものとして存在し、それが「マンダラ」と呼ばれていることを知りました。*11

そこから彼はこの西と東の偶然の一致に意味を見出し、人間の無意識というものをさらに探究していったのです。

簡単に言うと、彼の想定した世界観とは、人間が深い無意識の底で「つながっている」世界観です。

それは集合的無意識などと呼ばれています。

ここに、精神分析と仏教との融合があります。

すなわち、『さらざんまい』に見られる精神分析と仏教のモチーフは、ユングにおいて統合するのではないでしょうか。

例えば、前述した「人間は、尻子玉でつながって」いる世界はまさに、人間が深い無意識の底で「つながっている」世界観=ユング的な世界観だと言えます。

また、ユング的な世界観は、幾原監督がおっしゃっていた「つながったら戻れない」すなわち、つながらざるをえない世界観にもぴったりです。

なぜなら、ユングの集合的無意識とはまさに、つながるつながらないなんて意識していなくても、もう勝手につながってしまっているわけですから。

<さらざんまい>においては、あまりユングは見えてきませんでしたが、『さらざんまい』という物語を考えるに当たって、ユング的な世界観へと入り込んでいく必要があるのかもしれません。

今の段階ではまだ詳しい考察が済んでいないので、これについてもまた改めて考えてみたいです。

Ⅴ. <さらざんまい>を超えて

月曜日か火曜日にこれをあげる予定だったのですが、どうもそうもいかないかもしれないので予定を前倒ししたおかげで、ここを書く時間がないです……。

ただここで書きたかったことを簡単にまとめておくと以下のような感じです。

- 「欲望」と「つながり」というテーマはその後のフランス現代思想に引き継がれ、ドゥルーズ=ガタリやバタイユなどの哲学者がそれを論じた。ドゥルーズ=ガタリはより自由な「欲望」を語り、その欲望機械がつながったり切断したりするということを説いた。バタイユは「欲望」を追求したその先に連続性、限界体験といったさらに深い「つながり」について考え、最終的には「恋人たちの共同体」のような共同体論を構想した。『さらざんまい』がこれらの議論を踏まえている必要は全くないが、彼らと同様に、何かあたらしい「つながり」の形(共同体の形)を問いかける形で提示してくれるのではないか。ただ、それは幾原監督がおっしゃっていることを踏まえると、ありがちな接続過剰からの切断を訴えるようなものではなくて、「つながらざるをえない」人たちの「欲望」のありかたについて書くのではないか。

- 『さらざんまい』には仏教的モチーフがあるのだが、説いている方向は全く逆。つまり、仏教が煩悩を捨てろと言うのに対して、『さらざんまい』は「手放すな、欲望は君の命だ」と説く。それに則るなら、<さらざんまい>で一稀・悠・燕太がやっていることは『さらざんまい』が説くことに背くことである。したがって、いずれ<さらざんまい>をやめる方向性へと話が進んでいくのはあり得る話である。カワウソ帝国が対象aの雨を降らせて、人々の欲望を掻き立てているのなら、おそらく1話で世界は欲望が顕著な世界に成り代わった。 (※5/9追記 : この点は考察③で見たように、㋐という記号はカッパ側の記号であると考えられるため、㋐を降らせたのはカッパ側か、もしくはそうせざるを得ないというような消極的な仕方で㋐が降ってきた(1カットだけ挿入される雌雄のカッパが「やられた」というような顔をしたシールとカワウソの太鼓のカットをヒントにしている)のだと考えられる。)最後はだから、欲望を手放すのか、手放さないのかという選択肢はあるように思う。いや違うかも……。別に問を提示する形なら欲望いかんを問わなくていい気もする。わかりません。

最後までお読みいただきありがとうございました!

<関連記事>

<さらざんまいの記事一覧>

<参考文献>

向井雅明『ラカン入門』ちくま学芸文庫, 2016.

新宮一成『ラカンの精神分析』講談社現代新書, 1995.

斎藤環『生き延びるためのラカン』木星叢書, 2006.

河合隼雄『ユング心理学入門』岩波現代文庫, 2009.

日本ユング心理学会 編『ユングと曼荼羅』創元社, 2010.

幾原邦彦・内海照子『さらざんまい上』幻冬舎コミックス, 2019.

*1:後述するように、『さらざんまい』における「さらざんまい」は本来尻子玉をケッピに送信してから欲望消化するまでの行為であり、ここでの一連の行為としての「さらざんまい」よりも狭い意味を示す。ただしここでは便宜上、尻子玉を抜く過程も「一連の行為として」という意味に含むことにする

*2:斎藤環『生き延びるためのラカン』木星叢書, 2006年, p. 108.

*3:同上書, p. 97.

*4:向井雅明『ラカン入門』ちくま学芸文庫, 2016年, p. 323.

*5:斎藤環『生き延びるためのラカン』前掲書, p. 120

*6:Wikipedia「サラソウジュ」https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%A9%E3%82%BD%E3%82%A6%E3%82%B8%E3%83%A5参照

*7:Wikipedia「三昧」https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%98%A7 : Wikipedia「定」https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9A参照

*8:幾原邦彦・内海照子『さらざんまい上』幻冬舎コミックス, 2019年, p. 202.

*9:有漏 - Wikipedia参照.

*10:Wikipedia「タンハー」https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%83%BC参照.

*11:河合隼雄『ユング心理学入門』岩波現代文庫, 2009年, p. 264~267.